- Черкасов Никита Сергеевич

- «Лёгкие поведенческие нарушения при мягком когнитивном снижении (клинико-психопатологическое, мультидисциплинарное, проспективное исследование)»

- 3.1.17 -"Психиатрия и наркология"

- (медицинские науки)

- 24.1.188.01

- Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

- "Научный центр психического здоровья"

- 115522 Москва, Каширское шоссе, 34

- Телефон диссертационного совета: (495) 109-03-69

- e-mail: dissovet@ncpz.ru

- Дата защиты диссертации – 22 сентября 2025 г.

- Дата размещения диссертации

- на официальном сайте ФГБНУ НЦПЗ – 26 мая 2025 г.

- https://www.ncpz.ru/cond/2/diss/2025/309

- На правах рукописи

Черкасов Никита Сергеевич

ЛЁГКИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ

ПРИ МЯГКОМ КОГНИТИВНОМ СНИЖЕНИИ

(КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКОЕ, МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЕ, ПРОСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

3.1.17 «Психиатрия и наркология» (медицинские науки)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание учёной степени

кандидата медицинских наук

Москва — 2025

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Научный центр психического здоровья».

Научный руководитель:

доктор медицинских наук Колыхалов Игорь Владимирович

Официальные оппоненты:

Сиденкова Алёна Петровна — доктор медицинских наук, профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет Минздрава России», кафедра психиатрии, психотерапии, наркологии, заведующий.

Медведев Владимир Эрнстович — кандидат медицинских наук, доцент, Федеральное государственное бюджетное автономное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы», кафедра психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии Факультета непрерывного медицинского образования медицинского института, заведующий.

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Защита состоится 22 сентября 2025 года в 11:00 на заседании Диссертационного совета 24.1.188.01 в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Научный центр психического здоровья» по адресу: 115522, Москва, Каширское шоссе, дом 34.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научный центр психического здоровья» http://www.ncpz.ru

Автореферат разослан «___» июля 2025 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета,

кандидат медицинских наук Гедевани Екатерина Владимировна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. С увеличением продолжительности жизни и доли людей пожилого и старческого возраста в структуре населения стран по всему миру растёт распространённость деменции, основной причиной которой остаётся болезнь Альцгеймера (БА), а вместе с этим повышаются финансовые затраты на медико-социальную помощь [Alzheimer’s Association, 2024].

В рамках действующих в России с 2025 г. Национальных проектов и Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения поставлены задачи по увеличению ожидаемой продолжительности жизни и развитию превентивной медицины и технологий активного долголетия [Распоряжение Правительства РФ от 07.04.2025 N 830-р; Указ Президента РФ от 07.05.2024 N 309]. Эти инициативы подчёркивают необходимость задержки наступления деменции с помощью ранней диагностики когнитивных нарушений. Определены направления для профилактики деменции, которая проводится путём коррекции факторов риска, формирования когнитивного резерва и своевременного назначения болезнь-модифицирующей терапии, эта стратегия также включает выявление симптомов на додементной стадии заболевания и определение биомаркеров нейродегенерации [Боголепова А.Н. и др., 2024; Костюк Г.П. и др., 2024; Боголепова А.Н. и др., 2022].

Однако, в контексте геронтопсихиатрии, наряду с когнитивными нарушениями некогнитивные психопатологические симптомы долгое время изучались как возраст-специфические феномены, свойственные этапу старения [Калын Я.Б., 1989; Petry S., Cummings J.L., Hill M.A., 1989; Шахматов Н.Ф., 1996], а впоследствии — как независимые предикторы развития деменции в пожилом возрасте, способные также ускорять прогрессирование уже имеющегося когнитивного дефицита [Гаврилова С.И. и др., 2007; Гаврилова С.И., 2018; Колыхалов И.В., 2018]. Отечественные и зарубежные авторы приписывали важную роль в развитии деменции субклиническим, латентным, неврозоподобным нарушениям у пациентов, а не только клинически выраженным, манифестным формам психических расстройств в позднем возрасте [Будза В.Г. и др., 2005; Schölzel‐Dorenbos C.J.M., 2006]. Это заложило основу для развития концепции синдрома «лёгких поведенческих нарушений» (англ. «Mild Behavioral Impairment», ЛПН) и накопления данных о тесной связи данного синдрома с нейродегенеративными заболеваниями, прежде всего, с лобно-височной деменцией, а в сочетании с додементными когнитивными нарушениями — с целым рядом нейродегенеративных заболеваний [Taragano F.E., Allegri R.F., Lyketsos C., 2008; Taragano F.E. et al., 2009; Dillon C. et al., 2013; Canevelli M. et al., 2016].

Степень разработанности темы исследования. К настоящему моменту в исследованиях, изучавших синдром ЛПН в ключе нейродегенеративных заболеваний, проведено теоретическое обоснование концепции в нейробиологическом контексте, обнаружены потенциальные биомаркеры, ассоциированные с уже известными биологическими признаками БА и других форм нейродегенеративных состояний позднего возраста [Creese B. et al., 2019; Creese B. et al., 2021a; Creese B., Ismail Z., 2021; Elefante C. et al., 2023a; Ghahremani M. et al., 2023; Guan D.X. et al., 2024; Miao R. et al., 2022; Mortby M.E. et al., 2018; Naude J. et al., 2024; Vellone D. et al., 2022]. Приводились различные варианты типизации синдрома ЛПН и его разграничения с другими формами психических расстройств, однако так и не было предложено единой психопатологической классификации, которая учитывала бы данные проспективного наблюдения и подкреплялась выявлением биологических обоснований [Elefante C. et al., 2023b; Gill S. et al., 2021; Ismail Z. et al., 2018; Kassam F. et al., 2021; Lanctôt K.L. et al., 2017].

Существуют единичные наблюдательные исследования, где упор делался на сравнение значимости синдрома ЛПН в группах пациентов из разных когорт (нормальное когнитивное функционирование, группа пациентов с психическими расстройствами) [Ismail Z. et al., 2021; Orso B. et al., 2020; Taragano F.E. et al., 2009]. Авторы вышеупомянутых работ подчёркивают недостаточную изученность синдрома ЛПН в случаях, когда данный синдром сосуществует с додементными когнитивными расстройствами, что очерчивает область перспективных исследований в области геронтопсихиатрии, направленных на раннее выявление группы пожилых людей с повышенным риском развития деменции.

Цель исследования: описать психопатологические особенности синдрома лёгких поведенческих нарушений у пациентов с мягким когнитивным снижением и определить их значение как фактора риска перехода в деменцию на основании клинических и биологических характеристик.

Задачи исследования:

- Описать клинико-психопатологические особенности лёгких поведенческих нарушений у пациентов с мягким когнитивным снижением;

- Разработать психопатологическую типологию синдрома лёгких поведенческих нарушений у пожилых пациентов с мягким когнитивным снижением;

- Оценить распространённость синдрома лёгких поведенческих нарушений и его психопатологических вариантов у пожилых пациентов с мягким когнитивным снижением;

- Изучить значимость влияния лёгких поведенческих нарушений на развитие деменции у пациентов с мягким когнитивным снижением и выявить предикторы, ассоциированные с более ранним наступлением неблагоприятного исхода по результатам проспективного наблюдения;

- Выявить клинико-биологические ассоциации и их значимость для диагноза и прогноза синдрома лёгких поведенческих нарушений у пациентов с мягким когнитивным снижением по результатам иммунологического и нейровизуализационного исследований.

Научная новизна исследования. Данное исследование является первым в отечественной психиатрии, где проводился клинико-психопатологический и клинико-биологический анализ ЛПН в структуре синдрома МКС у пациентов старше 50 лет. В отличие от предыдущих работ [Mortby M. и др., 2017; Sheikh F. и др., 2018; Creese B. и др., 2019] для выявления этих нарушений был использован специально разработанный инструмент-опросник для количественной оценки симптомов, адаптированный на русский язык, а интервью проводилось с информантом.

Впервые в проспективной когорте пожилых людей с МКС показана значимость влияния психопатологических нарушений на развитие деменции с моделированием сроков до наступления неблагоприятного исхода в зависимости от типологического варианта ЛПН. В предыдущих работах сравнивались друг с другом различные популяции пожилых людей: лица без когнитивных нарушений, с субъективными жалобами на нарушение когнитивных функций либо с МКС, а в когортах пациентов с МКС не был проведён расчёт сроков до наступления события [Mallo S. И др., 2019; Matsuoka T. и др., 2019; Creese B. и др., 2019; Rouse H.J. и др., 2020].

Получены сведения о распространённости, особенностях диагностики ЛПН и взаимосвязи симптомов с известными факторами риска деменции, которые могут быть использованы для создания алгоритма раннего скрининга и профилактики развития деменции у пожилых людей. До настоящего исследования проводились работы по поиску ассоциаций с отдельными факторами риска, такими как: снижение слуха, одиночество, сахарный диабет, однако не было исследований, которые анализировали полный набор факторов [Gosselin P. и др., 2023; Matsuoka T. и др., 2024; Soo S.A. и др., 2021].

Установлены клинико-биологические ассоциации ЛПН с воспалительными и нейровизуализационными маркерами в прогностическом аспекте, что может способствовать развитию комплексного и персонифицированного подхода к объективной оценке психического состояния пожилых людей с МКС.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Проведённое исследование вносит вклад в изучение факторов риска исхода в деменцию у пожилых людей. Решена задача по разработке психопатологической типологии ЛПН у пациентов с МКС и выявлению клинико-биологических коррелятов, что позволило расширить понимание ранних предикторов деменции и отдельных механизмов патогенеза нейродегенерации в позднем возрасте.

Использование мультидисциплинарного подхода (клинико-психопатологического, нейровизуализационного, клинико-иммунологического) позволило сформировать объёмное понимание роли ЛПН как предиктора прогрессирования когнитивных расстройств у пациентов с нарушениями додементного уровня. Применение современных критериев и специально адаптированных инструментов имеет значение для дифференциальной диагностики и может служить основой для дальнейших исследований в области отечественной геронтопсихиатрии и нейробиологической науки.

Результаты работы позволяют усовершенствовать алгоритмы ранней диагностики и расшить профилактические мероприятия для коррекции не только когнитивной дисфункции, но и неблагоприятных поведенческих факторов у пациентов с МКС. Выявленные биологические маркеры и предикторы развития деменции позволяют персонализировать прогноз течения заболевания как на индивидуальном, так и на групповом уровне. Предложенная типология ЛПН позволяет стратифицировать пациентов по степени риска и прогнозировать течение заболевания, что важно для планирования превентивных и реабилитационных мероприятий. Полученные данные могут быть использованы в клинической практике для выявления прогностически неблагоприятных поведенческих симптомов у пациентов с МКС и выделения группы пациентов высокого риска деменции, которые требуют динамического наблюдения и акцентированного вмешательства с целью вовлечения в профилактические и реабилитационные программы.

Методология исследования применима в научных работах по изучению предикторов течения деменции в зависимости от наличия и характера когнитивных и поведенческих расстройств, а также в образовательных программах для врачей-психиатров, неврологов, клинических психологов и других специальностей, работающих в системе помощи лицам старшего поколения. Внедрение результатов настоящей работы способствует повышению качества медицинской помощи пожилым пациентам с когнитивными нарушениями, оказываемой в рамках амбулаторного приема, кабинетов и клиник памяти, а также долгосрочных реабилитационных программ.

Методология и методы исследования. Работа выполнена в рамках обсервационного когортного клинико-динамического исследования в проспективном дизайне по единому протоколу, включавшему несколько этапов: идентификация, рекрутинг, клинико-психопатологическое и клинико-биологическое обследование, а также динамическое наблюдение (1 раз в 6–12 месяцев). Работа проводилась на базе отдела гериатрической психиатрии (зав. отделом, д.м.н. Колыхалов И.В.) ФГБНУ НЦПЗ (и.о. директора, д.м.н. Чайка Ю.А.). Часть пациентов набиралась в «Клинике памяти» при филиале №4 (зав. филиалом Степанова О.Б.) ГБУЗ «ПКБ №13» ДЗМ (и.о. главного врача Пыжова В.В.) в период 2021–2024 г. Общую когорту наблюдения составили 102 пациента, которые обращались амбулаторно с жалобами на нарушение когнитивных функций, из них 87 человек (85%) были осмотрены динамически хотя бы 1 раз на протяжении от 6 мес. до 45 мес. Исследование одобрено Локальным этическим комитетом ФГБНУ НЦПЗ (Протокол №496 от 22.11.2019) и проведено в соответствии с положениями Хельсинкской декларации 1964 г., пересмотренной в 1975–2013 гг.

Методы:

- Клинико-психопатологический;

- Клинико-динамический;

- Психометрический;

- Клинико-иммунологический (совместно с лабораторией нейроиммунологии ФГБНУ НЦПЗ, зав. лабораторией к.б.н. Зозуля С.А.);

- Нейровизуализационный (совместно с отделением лучевых и компьютерно-томографических исследований, зав. отделением — врач-рентгенолог Савватеева Н.Ю., лабораторией нейровизуализации и мультимодального анализа ФГБНУ НЦПЗ, зав. лабораторией — д.б.н. Лебедева И.С., а также совместно с сотрудниками Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, отделение лучевой диагностики, зав. отделением — д.м.н., профессор Ахадов Т.А.);

- Статистический.

Критерии включения:

- Синдром мягкого когнитивного снижения (F06.7X);

- Возраст на момент включения 50–90 лет;

- Clinical Dementia Rating (Global Score) = 0.5 («сомнительная деменция»);

- Наличие информанта из лиц, близко знакомых с пациентом.

Критерии невключения:

- Деменция любой этиологии (F00–F03);

- Делирий (F05);

- Clinical Dementia Rating (Sum of Boxes) ≥ 4;

- Острое нарушение мозгового кровообращения в анамнезе или балл по шкале Хачинского ≥ 5;

- Наличие сопутствующей соматической патологии в стадии декомпенсации;

- Сопутствующее онкологическое, неврологическое или иное психическое расстройство рубрик F2Х–F9Х, а также расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ из рубрики F1Х.

Критерии исключения:

- Противопоказания к проведению МРТ;

- Постинсультные изменения по данным МРТ или значение шкалы Fazekas для оценки выраженности очаговых изменений белого вещества головного мозга > 2;

- Истинная гипертензивная (окклюзионная) гидроцефалия по данным МРТ;

- Новообразование головного мозга любой этиологии по данным МРТ;

- Диагностирование на любом этапе исследования иного психического расстройства рубрик F2Х–F9Х, а также расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ из рубрики F1Х.

Основные положения, выносимые на защиту:

- ЛПН у пациентов с синдромом МКС представляют собой гетерогенный психопатологический комплекс, включающий различные клинические варианты с преобладанием аффективных симптомов или проявлений импульсивности, т.е. снижения самоконтроля за поведением и побуждениями, эти варианты в неравной степени коррелируют с траекторией последующего когнитивного снижения и риском развития деменции;

- Разработанная психопатологическая типология ЛПН позволяет выделить клинически дифференцируемые группы среди пациентов с МКС, отличающиеся динамикой когнитивного функционирования и прогностической значимостью в отношении развития деменции;

- Наличие ЛПН у пациентов с МКС является значимым предиктором более раннего развития деменции, причем отдельные психопатологические варианты ЛПН ассоциированы с разной скоростью когнитивного снижения;

- Иммунологические и нейровизуализационные параметры демонстрируют специфические изменения у пациентов с сочетанием ЛПН и МКС, ассоциированные с развитием деменции по результатам динамического наблюдения, что говорит о наличии биологической и патогенетической основы для выделения группы пациентов с ЛПН;

- Комплексный подход к диагностике ЛПН у пациентов с МКС, включающий клинико-психопатологическую и психометрическую оценку, нейровизуализационные и клинико-иммунологический методы, способствует более полному пониманию патогенеза нейродегенерации и совершенствованию оценки риска развития деменции для создания персонифицированных стратегий профилактики и терапии.

Степень достоверности результатов исследования. Специально разработанный для данного исследования проспективный дизайн для достижения репрезентативности материала, комплексная методика обследования, включающая сочетание клинико-психопатологического, клинико-динамического, психометрического, клинико-иммунологического и нейровизуализационного методов, обеспечивают достоверность научных положений и выводов. Результаты подтверждены статистическим анализом, отвечающим современным научным требованиям. Благодаря комплексному подходу, который включал в себя апробированные и валидные методики исследования, удалось решить поставленные задачи и обосновать результаты диссертационной работы в виде выводов.

Основные положения диссертационной работы представлены в виде докладов на конференциях: 8th Neurological Disorders Summit (NDS-2023), Roma, Italy. June 12-14, 2023; VIII Всероссийская (с международным участием) Научная конференция молодых ученых — «Будущее Нейронаук» в рамках Нейрофорума «NeuroWeek — Kazan 2024», г. Казань. 11-12 марта 2024; Всероссийский Форум молодых учёных «Медицинская наука: вчера, сегодня, завтра», посвящённый 300-летию Российской Академии Наук и 80-летию Отделения медицинских наук РАН, г. Москва. 18-19 апреля 2024; Всероссийская конференция молодых ученых, посвящённая 120-летию со дня рождения академика А.В. Снежневского, г. Москва. 21 мая 2024 года; Всероссийской конференции с международным участием, Первом Форуме «Технологии долголетия», г. Москва, 11-13 мая 2025 года; Межотделенческой научной конференции ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», г. Москва, 15 мая 2025 года.

Личный вклад автора. Автором были выполнены все этапы настоящего исследования, проведён анализ литературных источников. Автором был произведён набор больных с использованием клинико-психопатологического, клинико-динамического и психометрического методов, сформирована выборка пациентов и когорта динамического наблюдения согласно разработанному дизайну и критериям включения, невключения и исключения. Автором лично выполнен психопатологический анализ нарушений, на основании которого была разработана типология ЛПН у пациентов пожилого возраста с синдромом МКС, проанализирована динамика нарушений в зависимости от выделенных типологических разновидностей, определены факторы риска и предикторы развития деменции. Автором использован мультидисциплинарный подход для поиска биомаркеров, ассоциированных с психопатологическими характеристиками у пациентов, с применением клинико-иммунологического (совместно с лабораторией нейроиммунологии ФГБНУ НЦПЗ (зав. лабораторией — к.б.н. Зозуля С.А.)) и нейровизуализационного (совместно с отделением лучевых и компьютерно-томографических исследований ФГБНУ НЦПЗ (зав. отделением — врач-рентгенолог Савватеева Н.Ю.), лабораторией нейровизуализации и мультимодального анализа ФГБНУ НЦПЗ (зав. лабораторией — д.б.н. Лебедева И.С.) и сотрудниками отделения лучевой диагностики НИИ НДХиТ (зав. отделением — д.м.н., профессор Ахадов Т.А.)) методов. Проведённый автором статистический анализ полученных данных способствовал обоснованию полученных результатов, формулированию положений, выносимых на защиту. Автором опубликованы работы и проведены доклады на научных конференциях по теме диссертационного исследования. Автором сформулированы практические рекомендации и выводы. Полученные результаты исследования были оформлены автором в виде диссертационной работы.

Апробация диссертации состоялась 15 мая 2025 года на межотделенческой конференции ФГБНУ НЦПЗ.

Внедрение результатов исследования. Результаты данного исследования нашли применение в учебном процессе отдела непрерывного образования и профессионального развития ФГБНУ НЦПЗ, а также в работе амбулаторно-поликлинической службы ГБУЗ «ПКБ № 1» ДЗМ и Клинике памяти при Филиале №4 ГБУЗ «ПКБ № 13» ДЗМ.

Публикации результатов исследования. Основные результаты исследования изложены в 12 публикациях, из них 7 — в журналах, рецензируемых ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Объем и структура диссертации. Работа изложена на 209 страницах машинописного текста (основной текст — 134 страницы) и состоит из введения, пяти глав, заключения, выводов и 3 приложений. В работе приведены: 21 таблица, 26 рисунков, 3 клинических наблюдения. Библиографический указатель содержит 193 источника (30 отечественных и 163 иностранных).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведено проспективное когортное исследование в популяции пожилых людей с синдромом МКС, после прохождения процедуры скрининга и обследования включено 102 пациента, из которых 87 пациентов были осмотрены повторно не ранее чем через 6 мес., максимальный срок наблюдения составил до 45 мес. В исследовании стояла цель провести клинико-психопатологический анализ ЛПН, отмечавшихся у пациентов с МКС, оценить их влияние на развитие деменции в условиях динамического наблюдения и выявить биологические маркеры, ассоциированные с психопатологическими симптомами или прогрессированием когнитивного дефицита у пациентов с МКС.

В опубликованных работах приводятся различные сведения о распространённости ЛПН в зависимости от исследуемой популяции: наибольшие доли случаев ЛПН отмечались в когорте пациентов с МКС (36.1–55.3%), затем с субъективными когнитивными жалобами (21.4–53.2%), и у когнитивно здоровых пожилых людей ЛПН встречались в 7.2–34.9% [Ebrahim I. et al., 2023; Ismail Z. et al., 2018; Lanctôt K.L. et al., 2017; Pan Y. et al., 2021]. В работах отмечалось преобладание симптомов, связанных с тревогой, эмоциональной дисрегуляцией, апатией и раздражительностью, в меньшей степени были распространены нарушения, вызванные снижением контроля побуждений, расторможенностью, импульсивностью с последующими нарушениями поведения в обществе, а наименее часто встречались нарушения мышления и перцепции. Различались исследования и по диагностическому инструментарию, которым пользовались для диагностики синдрома ЛПН, однако в данном исследовании применялся подход, основанный на диагностических критериях 2016 года [Ismail Z. et al., 2016], подкреплённый двумя опросниками: NPI-Q и MBI-C. Первый традиционно применяется для количественной оценки выраженности нейропсихиатрических симптомов у пациентов с когнитивными расстройствами [Cummings J.L. et al., 1994], а второй специально разработан так, чтобы отражать диагностические критерии синдрома ЛПН [Ismail Z. et al., 2017].

Выявленная в настоящем исследовании психопатологическая гетерогенность синдрома ЛПН, которая выражается в двух типологических вариантах — аффективном и импульсивном — коррелирует с данными современных исследований, подчёркивающих разнородность нейропсихиатрических симптомов в контексте нейродегенерации [Mallo S.C. et al., 2018; Mortby M.E., Ismail Z., Anstey K.J., 2018; Sheikh F. et al., 2018; Matsuoka T., Ismail Z., Narumoto J., 2019; Kianimehr G., Fatehi F., Noroozian M., 2022]. Распространённость синдрома ЛПН в когорте пациентов с МКС составила 47%, при этом у большинства пациентов с ЛПН (79.2%) в клинической картине преобладали симптомы аффективного ряда, а у 20.8% отмечался импульсивный тип нарушений.

В ходе анализа была показана умеренно-сильная связь между соответствующими психопатологическими дименсиями, оцененными при помощи NPI-Q и MBI-C, но была обнаружена и слабая корреляционная связь между депрессивной симптоматикой и психотическими нарушениями, что могло бы служить основанием для их сочетанного рассмотрения в будущих исследованиях. Тем не менее, результаты свидетельствуют о высокой степени согласованности между результатами традиционно применяемого опросника для оценки психопатологических симптомов (NPI-Q) и специально разработанного опросника на лёгкие поведенческие нарушения (MBI-C).

У пациентов с ЛПН по ряду когнитивных тестов отмечались худшие результаты, чем у пациентов с МКС без ЛПН, что подтверждает имеющиеся представления о влиянии ЛПН на когнитивный статус пожилых людей [Creese B. et al., 2019; Rouse H.J., Small B.J., Schinka J., 2019; Ismail Z. et al., 2021]. Связь ЛПН с худшими параметрами исполнительных функций, внимания и эпизодической памяти, приводившаяся в предыдущих исследованиях, частично подтверждается и в данной работе: у пациентов с ЛПН выявлены более выраженные нарушения когнитивных функций по общему баллу МоСА, а также памяти в оценках по CDR и FCSRT-IR. Однако детальная оценка показала, что пациенты с ЛПН имели худший профиль общего и суммарного свободного припоминания, но в среднем за попытку называли больше слов с подсказкой, т.е. демонстрировали более выраженные нарушения процессов извлечения, но не кодирования информации, а также демонстрировали менее выраженные нарушения непосредственного воспроизведения.

Установлены ассоциации между модифицируемыми и немодифицируемыми факторами риска деменции с выраженностью различных симптомов, оцениваемых при синдроме ЛПН. Исследований подобного характера до сих пор не проводилось, выявлялись лишь связи синдрома ЛПН с рядом соматических факторов: сахарным диабетом, снижением слуха, гиперлипидемией, синдромом старческой «хрупкости» или «астении» (англ. Frailty) [Soo S.A. et al., 2021; Gosselin P. et al., 2023; Fan S. et al., 2020]. Были выявлены взаимосвязи между аффективной симптоматикой и низким уровнем физической активности, а также сохранной критичностью пациентов в отношении своих психопатологических переживаний, в то время как для импульсивных нарушений были выявлены ассоциации с мужским полом, внебрачным семейным статусом и отдельным (одиноким) проживанием, травмами головы в анамнезе и избыточным потреблением алкоголя. В одном из предыдущих исследований синдром ЛПН был ассоциирован с одиночеством, однако в настоящей работе такой связи обнаружено не было [Matsuoka T. et al., 2024]. Это может быть следствием различий в подходах к оценке такого сложного социо-культурного и психологического феномена как «одиночество», который в данном исследовании оценивался дихотомически.

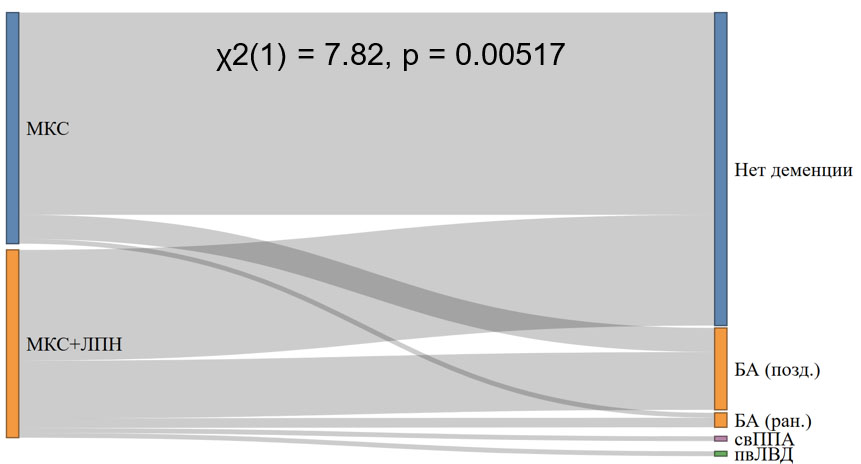

Результаты динамического наблюдения за пациентами с МКС демонстрируют значимую роль ЛПН в ускорении прогрессирования когнитивного дефицита и переходе в деменцию. Всего за период наблюдения в среднем около полутора лет (от 6 до 45 мес.) диагноз деменции был установлен у 25.3%: 17 случаев деменции при БА с поздним началом, 3 случая деменции при БА с ранним началом, 2 случая ЛВД (1 — поведенческий вариант, 1 — семантический вариант первичной прогрессирующей афазии) (Рисунок 1). Установлено, что у пациентов с синдромом ЛПН чаще развивалась деменция (41%) чем у пациентов без ЛПН (12.5%), при этом аффективный и импульсивный варианты ЛПН продемонстрировали различную прогностическую значимость. Импульсивный тип ассоциирован с наибольшим риском деменции и повышал вероятность её наступления в 5.9 раз (HR=5.901, p=0.0004), аффективный вариант повышал риск наступления деменции в 5.6 раз (HR=5.601, p=0.00346). Полученные данные согласуются с литературными, где говорится о повышении риска наступления деменции при наличии синдрома ЛПН в 8 раз (HR 95% ДИ: 4.3–15), однако исследований с проспективным дизайном и достаточным (более 6 мес.) сроком наблюдения достаточно мало [Ismail Z. et al., 2018; Taragano F.E. et al., 2009; Matsuoka T., Ismail Z., Narumoto J., 2019]. Средний срок наблюдения до постановки диагноза деменции в группе с ЛПН составило 15.9±9 мес., при этом наиболее быстрая конверсия наблюдалась в случае ЛВД: 11.7±4.6 мес., что говорит о различных патогенетических механизмах, лежащих в основе разных форм нейродегенеративных заболеваний. Импульсивный и аффективный типы ЛПН в моделях на основе данных пациентов с МКС приводили к сокращению срока до деменции с различной интенсивностью: на 54% (95% ДИ: 34–68%) и 41% (95% ДИ: 16–59%) соответственно. Это коррелирует с выводами [Liew T.M., 2019], показавшего, что выделяемые психопатологические домены оказывают неравное влияние на траекторию когнитивного снижения.

Анализ предрасполагающих когнитивных факторов выявил, что изначальные показатели шкалы MoCA (<24 баллов) и наличие амнестического синдрома гиппокампального типа в рамках МКС (77.2% среди перешедших в деменцию, p=0.0041) являются независимыми предикторами неблагоприятного исхода. Это согласуется с позицией международных экспертов о том, что амнестический МКС с нарушением функций кодирования информации рассматривается как продромальная стадия болезни Альцгеймера [Sarazin M. et al., 2007]. Было отмечено, что комбинированный учет когнитивного дефицита наряду с поведенческими нарушениями повышает прогностическую точность моделей, что подчёркивает необходимость комплексной оценки нарушений в парадигме двухосевой модели.

Анализ модифицируемых факторов риска показал, что низкий уровень физической активности (36.4% в группе деменции против 13.8% в стабильной группе, p=0.0464) ассоциирован с повышенным риском развития деменции, что соответствует данным исследований, связывающих гиподинамию с ускоренной атрофией гиппокампа и снижением когнитивного резерва [Zhao C. et al., 2018; Machida M. et al., 2022]. Многие исследования демонстрируют значимость влияния целого ряда факторов, связанных с заболеваниями, демографическими показателями и образом жизни на наступление деменции [Литвиненко И.В. et al., 2024; Лобзин В.Ю. et al., 2020; Livingston G. et al., 2020]. Неожиданным результатом стало выявление неоднозначной связи других факторов риска с развитием деменции, что, вероятно, было обусловлено малым размером выборки и относительно небольшим числом событий (развития деменции).

Проведённое с целью поиска связи между ЛПН и динамикой клинического состояния иммунологическое исследование подтвердило, что изменения активности лейкоцитарной эластазы (ЛЭ) и протеиназного ингибиторного индекса (ПИИ) служили значимыми биомаркерами развития деменции у пациентов с МКС. Так, среди пациентов с диагностированной в динамике деменцией наблюдалось статистически значимое снижение активности ЛЭ к концу наблюдения (p=0.0036), тогда как у пациентов со стабильным МКС уровень ЛЭ увеличивался. Аналогичная динамика зафиксирована для ПИИ: его снижение было ассоциировано с переходом в деменцию (p=0.0038). При этом исходные показатели ЛЭ между группами не различались (p=0.79), что подчёркивает важность мониторинга изменений иммунологических параметров, а не однократных измерений. Полученные результаты согласуются с данными из статьи [Клюшник Т.П. et al., 2017], где показано, что снижение активности ЛЭ может быть маркером прогрессирования БА у пациентов с МКС. Ранее указывалось, что низкая активность ЛЭ в крови пациентов с БА наряду с повышенным уровнем других маркеров воспаления может быть отражением критического нарушения проницаемости гематоэнцефалического барьера и/или функциональной истощенности нейтрофилов вследствие длительно текущего воспалительного процесса [Андросова Л.В. et al., 2024]. В других работах, выполненных с участием пациентов с уже сформированной деменцией различной этиологии, показано достоверное увеличение α1-протеиназного ингибитора по сравнению с контролем, чего не было продемонстрировано у пациентов, перешедших в деменцию в настоящем исследовании [Андросова Л.В. et al., 2023; Андросова Л.В. et al., 2019]. Этому могут быть несколько объяснений: во-первых, отсутствовала группа контроля в силу сравнительного когортного дизайна исследования, во-вторых, в силу достаточно ранней диагностики синдрома деменции в легкой стадии не исключена вероятность того, что выявленные в публикациях биомаркеры накапливаются по мере дальнейшего прогрессирования когнитивного и функционального дефицита.

Проведённый анализ структурных изменений головного мозга методом МРТ по ряду визуальных шкал выявил существенные различия между пациентами с МКС в зависимости от наличия синдрома ЛПН в медиальных височных отделах: у пациентов с ЛПН степень медиальной височной атрофии по шкале Шелтенса была достоверно выше (1.6±1.0), чем у пациентов с МКС без ЛПН (1.4±0.7, p=0.0386). Эти данные подтверждают предыдущие исследования, в которых атрофия гиппокампа и медиальных структур височных долей рассматривалась в качестве важного биомаркера, ассоциированного с развитием деменции преимущественно при БА [Barnes J. et al., 2009; Sarazin M. et al., 2007]. Показана ассоциация между психопатологическими вариантами синдрома ЛПН со снижением объемов серого вещества в височных долях: аффективный тип был связан со снижением объемных параметров нижней лобной извилины, а импульсивный тип — парагиппокампальной извилины [Young L. et al., 2025]. Эти результаты свидетельствуют в пользу тесной связи между синдромом ЛПН и нейродегенеративным процессом, лежащим в основе развития деменции у пациентов с МКС.

Кроме того, у пациентов с ЛПН была обнаружена более выраженная атрофия теменных отделов, что подтверждается значимыми различиями между группами (ЛПН 1.5±0.7, без ЛПН 1.2±1.0, p=0.0492) в баллах визуальной оценки по шкале РА. Подобные изменения могут отражать вовлечение париетальной коры в патологический процесс, что характерно для целого ряда когнитивных расстройств. К настоящему времени нет исследований, демонстрирующих связь структурных параметров париетальных отделов с синдромом ЛПН, однако по данным анализа фМРТ обнаружена корреляция между функциональной коннективностью и аффективной симптоматикой в рамках ЛПН [Matsuoka T. et al., 2021].

Выявлена значимая ассоциация между синдромом ЛПН и показателем глобальной корковой атрофии (F(1,70)=5.167, p=0.026). Указанная ассоциация при этом значимо не зависела ни от последующего перехода в деменцию, ни от взаимодействия между наличием ЛПН и переходом в деменцию, а имела выраженный групповой характер в модели с учетом ковариат. Во-первых, в группе пациентов, не перешедших в деменцию, скорректированные средние значения GCA были достоверно выше у пациентов с ЛПН (10.1±0.88) по сравнению с пациентами без ЛПН (6.9±0.95, p=0.018). Разница между группами составила 3.1 балла по шкале GCA (95% ДИ: 0.58-5.70). Во-вторых, в группе пациентов, у которых развилась деменция, уже не наблюдалось статистически значимых скорректированных различий по шкале GCA между пациентами с ЛПН (10.6±1.27) и без ЛПН (10.8±1.94, p=0.910). Поскольку GCA содержит в себе оценки атрофии по регионам, то полученная ассоциация объединяет предыдущие исследования, где обозначалась связь синдрома ЛПН со степенью атрофии головного мозга, что служит еще одним подтверждением нейродегенеративного характера поведенческих нарушений, начавшихся в пожилом возрасте [Shu J. et al., 2021; Young L. et al., 2025].

Морфометрический анализ обнаружил отрицательные корреляции со средним размером эффекта между выраженностью ЛПН согласно суммарному баллу опросника MBI-C и толщиной серого вещества в левой верхней лобной извилине (p=0.0025, Cohen’s F2=0.25) и в правом предклинье (p=0.0025, Cohen’s F2=0.18) теменной коры. Также более высокие баллы по опроснику MBI-C были связаны с меньшей толщиной серого вещества в левой нижней теменной доле (r=−0.53, p=0.0011) и средней височной извилине слева (r=−0.48, p=0.004). При этом не было выявлено значимых корреляций между толщиной коры в указанных областях и результатами когнитивных тестов, что подчёркивает более тесную ассоциацию данных структурных изменений именно с ЛПН.

Если в ранее проведённых исследованиях обнаруживались ассоциации между выраженностью синдрома ЛПН и фронто-париетальными структурами или изолированно височными областями, то полученные в текущей работе результаты подчёркивают связь лобно-теменно-височных областей с выраженностью поведенческих симптомов, что может помочь сформулировать более полное представление о нейробиологических основах поведенческих нарушений на ранних стадиях когнитивного снижения.

Проведённый анализ данных магнитно-резонансной спектроскопии выявил значимые различия в метаболическом профиле задней поясной коры у пациентов с МКС с диагностированной деменцией по сравнению с теми, чьё состояние не перешло в деменцию по окончанию наблюдения. У пациентов, у которых развилась деменция, отношение NAA/mI в ЗПК было достоверно ниже (1.5±0.2 против 1.8±0.4, p=0.0265), что согласуется с данными метаанализа, где этот показатель оказался наиболее чувствительным для дифференциации МКС и БА (SMD: −0.94, 95% ДИ: −1.24–−0.65) [Liu H. et al., 2021]. Снижение NAA связывалось исследователями с потерей нейрональной целостности, тогда как повышение mI — с глиальной активацией и нейровоспалением, а отношение NAA/mI предсказывало нарастающую когнитивную дисфункцию и переход в деменцию [Kantarci K., 2007; Kantarci K. et al., 2007; Tumati S., Martens S., Aleman A., 2013; Song T. et al., 2021].

Нормированный на креатин уровень NAA (NAA/Cr) также оказался исходно ниже у тех пациентов, кто впоследствии перешел в деменцию (1.2±0.1 против 1.3±0.1, p=0.0162). Это согласуется с данными о том, что снижение NAA/Cr ассоциировано с накоплением β-амилоида и тау-патологии, особенно в задней поясной коре и гиппокампе [Kantarci K., Graff Radford, 2013; Wang H. et al., 2015; Liu H. et al., 2021]. В продольных исследованиях было показано, что у пациентов с МКС, которым диагностирована БА, наблюдалось постепенное снижение NAA/Cr в теменных и височных областях, тогда как у «стабильных» пациентов этот показатель оставался неизменным [Modrego P.J., Fayed N., Sarasa M., 2011; Targosz-Gajniak M.G. et al., 2013].

Таким образом, полученные данные убедительно демонстрируют, что лёгкие поведенческие нарушения у пациентов с мягким когнитивным снижением представляют собой не просто психопатологический эпифеномен старения, но интегральный компонент нейродегенеративного процесса, имеющий чёткие клинико-психопатологические, клинико-динамические и биологические корреляты. Дименсиональный подход к типологизации синдрома ЛПН, проявляющийся в выделении аффективного и импульсивного симптомокомплексов, отражает разнородность патогенетических механизмов, лежащих в основе нейробиологических процессов в головном мозге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённая работа вносит существенный вклад в понимание роли лёгких поведенческих нарушений как интегрального компонента нейродегенеративного каскада. Установленные закономерности не только подтверждают гетерогенную природу додементных состояний, но и формируют основу для исследований, направленных на переход от симптом-ориентированного к патогенез-ориентированному подходу в диагностике и терапии когнитивных и поведенческих нарушений в пожилом возрасте. Дальнейшая разработка темы должна быть сфокусирована на создании мультидисциплинарных платформ, объединяющих достижения клинической психиатрии, неврологии, нейронауки, биологии и современных методов анализа данных, что позволит перейти от статической констатации рисков к динамическому управлению траекторией когнитивного старения.

Результаты проведённого исследования позволяют сделать следующие выводы:

- Установлена гетерогенность лёгких поведенческих нарушений (ЛПН) в структуре синдрома мягкого когнитивного снижения (МКС), которые характеризуются полиморфными клиническими проявлениями в виде нерезко выраженных персистирующих аффективных симптомов, нарушений, вызванных снижением самоконтроля (импульсивностью, расторможенностью), а также субпсихотической симптоматики;

- Выделены два основных клинико-психопатологических варианта ЛПН, отражающих их клиническую гетерогенность у пациентов с МКС: аффективный и импульсивный;

- Аффективный вариант характеризуется преобладанием стойких субдепрессивных симптомов, эпизодической тревоги и эмоциональной дисрегуляции, а также идеаторных, волевых и поведенческих проявлений апатии;

- Импульсивный вариант характеризуется превалирующими нарушениями контроля за поведением и своими побуждениями, чаще всего представленными заострением характерологических особенностей пациентов;

- Отдельные субпсихотические симптомы в виде идеаторных и перцептивных нарушений отмечались реже других и носили второстепенный характер, чаще у пациентов с импульсивным вариантом ЛПН;

- Показано, что ЛПН имеют высокую распространённость среди пациентов с синдромом МКС: в исследуемой когорте ЛПН выявлены у 47% пациентов с МКС;

- Аффективный вариант — наиболее распространённый клинический тип ЛПН — обнаружен у 79.2% пациентов с ЛПН. Импульсивный вариант встречается реже — у 20.8% пациентов с ЛПН;

- Установлены связи между наличием ЛПН у пациентов с MКС и такими факторами, как мужской пол, внебрачный семейный статус, одинокое проживание, употребление алкоголя, низкий уровень физической активности;

- За период динамического наблюдения (от 6 до 42 мес., в среднем 15.9 мес.) у 25.3% пациентов с синдромом МКС была диагностирована деменция, причём у большинства из них (72.7%) выявлялись ЛПН;

- У лиц с аффективным вариантом ЛПН была диагностирована деменция в 30.8% случаев. Риск развития деменции у таких пациентов оказался в 5.6 раз выше чем у пациентов без ЛПН, а период додеметного течения заболевания оказался на 41% короче по сравнению с пациентами без ЛПН;

- Импульсивный вариант ЛПН оказался наиболее неблагоприятным прогностическим фактором: у таких пациентов синдром МКС в 58.3% прогрессировал до стадии деменции. Наличие импульсивного варианта ЛПН повышало риск развития деменции в 5.9 раз, а период до наступления деменции сокращался на 54%, что говорит о наиболее высоком риске прогрессирования заболевания;

- Показано, что выраженность исходных когнитивных нарушений у пациентов с MКС связана с более быстрым развитием деменции: балл MoCA в начале исследования оказался в среднем на 2.7 балла ниже у пациентов с диагностированной впоследствии деменцией, значимость связи в модели была достоверной. Доля гиппокампального варианта амнестического типа синдрома MКС составила 77.2% среди всех случаев деменции, однако после учёта ЛПН в модели связь с исходом оказалась статистически незначимой;

- Получено подтверждение того, что наличие ЛПН служило независимым предиктором развития деменции у пациентов с MКС. После учёта в модели таких факторов, как пол, возраст, образование, тип и выраженность изначального когнитивного дефицита присутствие ЛПН в начале наблюдения достоверно ускоряет развитие деменции, что свидетельствует о независимой от демографических факторов и когнитивных расстройств значимости ЛПН как раннего предиктора неблагоприятного исхода;

- При клинико-биологическом обследовании в кросс-секционном и лонгитюдном дизайне у пациентов с ЛПН в структуре МКС выявлены характерные изменения, отражающие участие нейровоспаления и нейродегенерации в патогенезе заболевания;

- У пациентов с диагностированной по итогам наблюдения деменцией установлено снижение активности ЛЭ по мере нарастания когнитивного дефицита в сравнении с пациентами со стабильным течением синдрома МКС, у которых активность ЛЭ в динамике повышалась. Этот показатель, следовательно, может рассматриваться как биомаркер прогрессирования когнитивного дефицита у пациентов с МКС;

- Нейровизуализационное исследование продемонстрировало присутствие исходно более выраженных атрофических изменений в теменно-височных отделах головного мозга у пациентов с ЛПН по сравнению с пациентами без ЛПН;

- В морфометрическом анализе у пациентов с МКС выявлена обратная зависимость между исходной выраженностью ЛПН и толщиной серого вещества в левой верхней лобной, левой средней височной, левой нижней теменной извилинах и правом предклинье головного мозга, что может служить подтверждением прогностической значимости ЛПН в структуре МКС;

- У пациентов с МКС с установленным при динамическом наблюдении диагнозом деменции обнаружены характерные для нейродегенеративных заболеваний исходные изменения концентраций NAA/mI и NAA/tCr в задней поясной коре, что может быть использовано в качестве раннего биомаркера прогрессирования когнитивного дефицита.

Практические рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы.

- Клиническая значимость работы заключается в установлении взаимодополняющей роли когнитивных и поведенческих маркеров в диагностике и прогнозировании деменции. Их комбинация не только повышает точность стратификации риска, но и позволяет более дифференцированно подойти к маршрутизации пациентов с МКС, что критически важно для реализации таргетных профилактических и терапевтических стратегий. Перспективным направлением является интеграция полученных клинических данных с биологическими маркерами. Выявленные изменения иммунологических параметров в плазме крови у пациентов с диагностированной деменцией указывают на роль нейровоспаления в патогенезе нейродегенерации, что вносит вклад в разработку новых терапевтических агентов, основанных на коррекции хронического воспаления у пациентов на додементных этапах заболевания. К тому же, обнаруженные метаболические изменения в задней поясной коре, являющейся узлом дефолтной сети мозга, подчеркивают необходимость разработки методов, направленных на поддержание нейронального метаболизма через модуляцию митохондриальной функции или усиление синаптической пластичности. При этом комбинация МР-спектроскопии с рутинной структурной оценкой МРТ головного мозга может стать основой для создания мультимодальных алгоритмов, позволяющих не только усовершенствовать диагностику, но и отслеживать эффективность вмешательств in vivo.

- Практические рекомендации диссертационного исследования предполагают трансформацию клинических протоколов ведения пациентов с додементными состояниями. Во-первых, включение стандартизированной оценки ЛПН (например, с использованием опросника MBI-C) в рутинную диагностику додементных когнитивных нарушений позволит выделить подгруппу «ультравысокого риска», требующую усиленного наблюдения (возможно, более частого чем 1 раз в 6 месяцев). Во-вторых, интеграция количественных нейровизуализационных параметров (визуальных и структурно- морфометрических) с метаболическими и иммунологическими биомаркерами создаст основу для персонализированных прогностических моделей, учитывающих индивидуальный паттерн накопления симптомов и маркеров нейродегенерации. В-третьих, выявленные ассоциации ЛПН с модифицируемыми факторами риска деменции (гиподинамия, социальная изоляция) указывают на необходимость поддержки и дальнейшего расширения комплексных немедикаментозных программ, сочетающих когнитивный тренинг, физическую активность и психотерапевтическую поддержку, что особенно актуально для пациентов с аффективным профилем нарушений, как наиболее распространенным фенотипов синдрома ЛПН.

- Перспективы дальнейших исследований лежат в плоскости преодоления ключевых ограничений работы — относительно небольшого размера выборки и малодоступности данных о молекулярных биомаркерах (β-амилоид, тау-белок) нейропатологии. Валидация полученных результатов в независимых многоцентровых когортах с длительным периодом наблюдения позволит уточнить вклад ЛПН в траекторию когнитивного снижения при разных нейропатологических подтипах деменции, встречающихся реже чем БА — ЛВД, ДТЛ и другие. Углубленный анализ взаимодействия поведенческих симптомов с генетическими факторами (например, APP, PSEN1, PSEN2, APOE, PGRN, C9orf72, MAPT и другими генами, связанными с нейродегенеративной патологией) и параметрами нейровоспаления может раскрыть новые патогенетические мишени. Особый интерес представляет изучение временной динамики выявленных поведенческих изменений: определение «точки невозврата», после которой структурно-метаболические сдвиги становятся необратимыми для клинического состояния пациента, и оценка эффективности вмешательств на доклинических стадиях заболевания.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Публикации в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК:

- Черкасов, Н.С. Некогнитивные психопатологические симптомы при лёгких когнитивных нарушениях / Черкасов Н.С., Колыхалов И.В. // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски. — 2021. — Т. 121. — № 10. — Вып. 2. — С. 41–51;

- Черкасов, Н.С. Клинико-иммунологические особенности пожилых пациентов с синдромом мягкого когнитивного снижения. Психиатрия. – 2022. — Т. 20. — № 3. — Вып. 2. — С. 149–150;

- Черкасов, Н.С. Когнитивные и психические нарушения в контексте нейродегенерации: где они пересекаются и куда ведут. Клиническая геронтология. — 2022. — Т. 28. — С. 54;

- Черкасов, Н.С. Потенциал МР-спектроскопии в диагностике когнитивного снижения у пожилых / Кирьянова А.Ю., Черкасов Н.С., Божко О.В., Манжурцев А.В., Колыхалов И.В. // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. — 2023. — Т. 123. — № 11. — С. 105–110;

- Черкасов, Н.С. Распространённость синдрома субклинических психопатологических расстройств у пожилых пациентов с синдромом мягкого когнитивного снижения / Черкасов Н.С., Колыхалов И.В. // Психиатрия. — 2024. — Т. 22. — № 3. — Вып 2. — С. 118;

- Черкасов, Н.С. Диагностические подходы к оценке субклинических нейропсихических симптомов у пациентов с мягким когнитивным снижением / Черкасов Н.С., Колыхалов И.В. // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. — 2024. — Т. 124. — № 4. — Вып. 2. — С. 49–55;

- Черкасов, Н.С. Функциональная связанность в височных областях головного мозга и конверсия в болезнь Альцгеймера при мягком когнитивном снижении амнестического типа / Паникратова Я.Р., Комарова А.Ю., Абдуллина Е.Г., Божко О.В., Черкасов Н.С., Гаврилова С.И., Колыхалов И.В., Лебедева И.С. // Психиатрия. — 2025. — Т. 23. — № 1. — С. 6–17.

Тезисы, представленные в материалах научных конференций и конгрессов:

- Черкасов, Н.С. Оценка лингвистических характеристик вербальной беглости у пациентов с додементными когнитивными нарушениями / Родионова Е.А., Зверева А.М., Малютина С.А., Колыхалов И.В. // Сборник тезисов : Всероссийский конгресс с международным участием «Психическое здоровье: от разнообразия феноменологии к концептуальному единству», 22–23 мая 2025 года, Санкт-Петербург [Электронное издание] / под общей редакцией Н.Г. Незнанова. — СПб.: НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева. — 2025 — 339 с. — С. 82.

- Черкасов, Н.С. Апатия у пациентов с мягким когнитивным снижением: трансдиагностический взгляд. Тезисы докладов IV Всероссийской конференции молодых ученых памяти профессора П.В. Морозова «Психиатрия 21 века: первые шаги в науку и практику» с международным участием (29 ноября 2024 г.) / сост. И.В. Вдовина. — М.: ФГБУ ДПО «ЦГМА». — 2024. — С. 71-73 — URL: https://istina.msu.ru/collections/716063858/. Дата публикации: 29.11.2024.

- Cherkasov, N.S. Behavioral symptoms in patients with mild cognitive impairment - preliminary results of cohort study / Cherkasov N.S., Kolykhalov I.V. // J Neurol Exp Neurosci. — 2023. — 9. — Suppl 1. — р. 28. — URL: https://jneuroscience.com/jnen/articles/v9n2/jnen-23-s1-proceedings.pdf. Дата публикации: 13.07.2023.

- Cherkasov, N. Evidences of neurodegenerative processes in patients with late-onset schizophrenia and cognitive impairment / Pochueva V., Savina M., Sheshenin V., Cherkasov N. // European Psychiatry. — 2022. — Volume 65. — Special Issue S1: Abstracts of the 30th European Congress of Psychiatry, June 2022, — p. S650. — URL: https://doi.org/10.1192/j.eurpsy.2022.1667. Дата публикации: 01.09.2022.

- Черкасов, Н.С. Вопросы дееспособности лиц, страдающих когнитивными расстройствами. Cборник тезисов докладов Всероссийской научно-практической конференции, г. Москва, 21 октября 2022 г. / под науч. ред. А. А. Мохова. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2022. — с. 102-103. — URL: https://mental-health-russia.ru/wp-content/uploads/2022/12/finalnyj_sbornik-2022.pdf. Дата публикации: 01.12.2022.

- Черкасов, Н.С. COVID-19 в практике геронтопсихиатра: оценка влияния на когнитивное функционирование пожилых / Черкасов Н.С., Колыхалов И.В., Селезнева Н.Д., Федорова Я.Б., Пономарева Е.В., Соколова О.Н., Гаврилова С.И. // Клиническая геронтология. — 2022. — Т. 28. — С. 54-55. — URL: https://kg.newdiamed.ru/issue/id414019/id415586. Дата публикации: 01.10.2022.

- Черкасов, Н.С. Когнитивные и психические нарушения в контексте нейродегенерации: где они пересекаются и куда ведут. Клиническая геронтология. — 2022. — Т. 28. — С. 54. — URL: https://kg.newdiamed.ru/issue/id414019/id415586. Дата публикации: 01.10.2022.

- Черкасов, Н.С. Особенности клинической картины галлюцинаторно-бредовых психозов позднего возраста у пациентов с атрофическими изменениями коры головного мозга. / Савина М.А., Шешенин В.С., Почуева В.В., Божко О.В., Савватеева Н.Ю., Черкасов Н.С. // Cборник тезисов докладов XVII Съезда Психиатров России совместно с международным Конгрессом Всемирной психиатрической ассоциации «Интердисциплинарный подход к коморбидности психических расстройств на пути к интегративному лечению», 15–18 мая 2021 года, Санкт-Петербург : тезисы / под общей редакцией Н.Г. Незнанова. — СПб.: НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, 2021. — 2440 с. — с. 1516-1517. — URL: https://cloud.mail.ru/public/frdN/Z7sG6xc5Y?autologin=no. Дата публикации: 17.05.2021.

- Черкасов, Н.С. Мягкие поведенческие нарушения – новая диагностическая единица в гериатрической психиатрии? / Черкасов Н.С., Гаврилова С.И. // Психиатрия 21 века: Первые шаги в науку и практику: тезисы докладов всероссийской конференции - конкурса молодых ученых, Москва, 08-09 ноября 2021 года. — Москва: Центральная государственная медицинская академия Управления делами Президента Российской Федерации, 2021. — 72 с. — с. 64-65. — URL: https://goo.su/okURvQw. Дата публикации: 01.12.2021.

- Черкасов, Н.С. Оценка чувствительности FCSRT у пожилых людей с додементными когнитивными нарушениями: результаты кластерного анализа XV Всероссийская школе молодых психиатров «Суздаль-2021», Суздаль, 23–27 сентября 2021 года: тезисы / под общей редакцией В.П. Морозова. — Суздаль: Союз охраны психического здоровья. — 2021. — 462 с. — с. 413-416. — URL: https://cofactor.ru/rszd/compilation.pdf. Дата публикации: 01.10.2021.

- Cherkasov, N. CT abnormalities in late-onset schizophrenia and schizoaffective disorder correlate with number of psychotic episodes and cognitive dysfunction. / Savina M., Bozhko O., Savvateeva N., Sheshenin V., Pochueva V., Cherkasov N. // Eur Psychiatry. — 2021. — 64. — Suppl 1. — S807. — URL: https://doi.org/10.1192/j.eurpsy.2021.2133. Дата публикации: 13.08.2021.

- Cherkasov, N.S. Leukoaraiosis on CT in patients with late-onset schizophrenia (LOS) and schizoaffective disorder (LOSAP) correlates with number of psychotic episodes, cognitive dysfunction and length of hospital stay. / Savina М.А., Bozhko O.V., Savvateeva N.Ju., Sheshenin V.S., Pochueva V.V., Cherkasov N.S. // Abstracts book «Sechenov International Biomedical Summit 2020», 17.11 – 18.11.2020, Moscow, Russia. М.: Publishing house of Sechenov University. — — p. 40. — URL: https://sechenov-sibs.confreg.org/userfiles/ufiles/Abstracts_SIBS_ENG_2020.pdf. Дата публикации: 18.11.2020.